-

本記事は東ソーが発行するグループ報「TOSOH」に掲載されたものです。

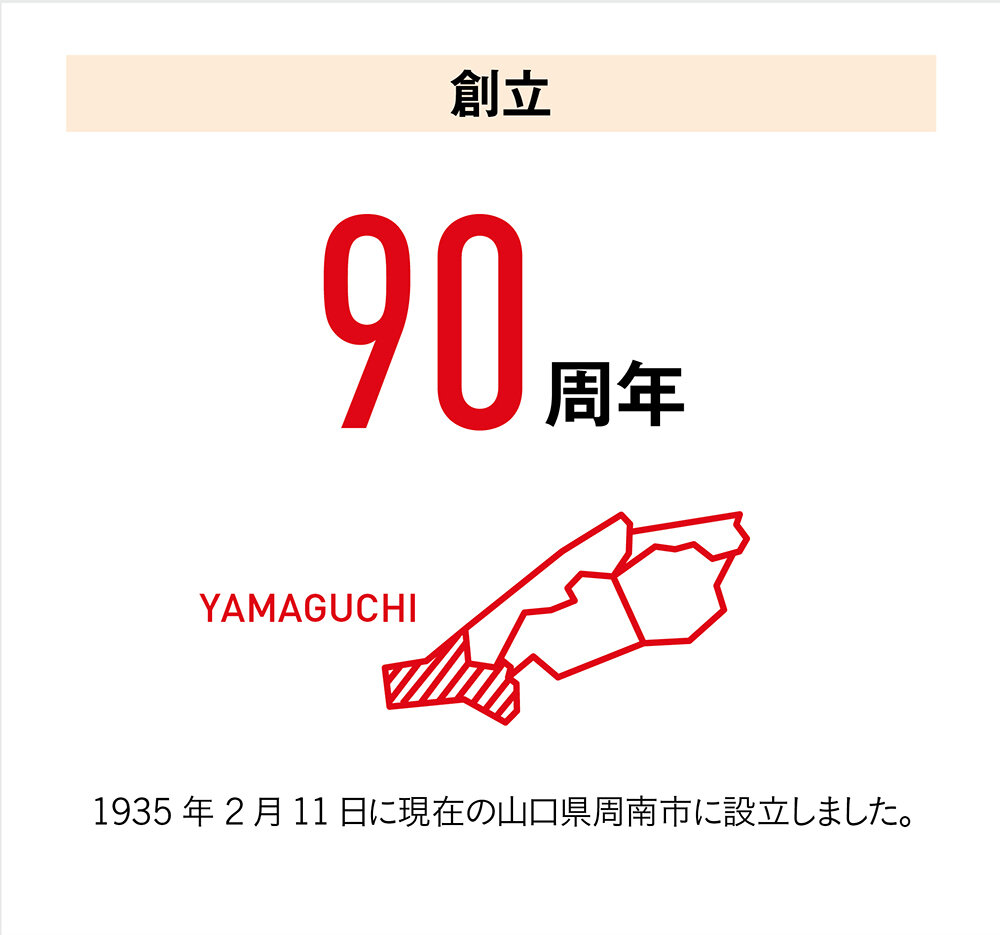

東ソーは2025年2月11日に創立90周年を迎えました。

私たちの東ソーは、時代の波を乗り越え、挑戦と革新を重ねながら、今日まで歩んできました。

これまでの歴史を振り返るとともに、100周年に向けた新たな一歩を踏み出す決意を、皆さんと共に共有したいと思います。

目次

トップメッセージ

継承と挑戦、90年の歴史が築いた揺るぎない基盤

まず歴代社長の言葉を借りて90年を振り返ります。

二宮社長(25周年)

創業時の苦心、国家経済の制約時における努力、或いは敗戦後における他と比較することの出来ない数々の重圧をはね返して再建に示した意力、どれを考えてみても、あらためて最大の敬意を表せざるを得ない。

青木社長(40周年)

望ましい東洋曹達を創り上げていく方途はいかにあるべきか、真剣に探索し、その上であたりうる限りの経営努力を遂行していく決意を有している。

山口社長(50周年)

東洋曹達が今日までよくも生き抜いてこられた…新しい成長を目指す経営を実現すべきことを心に誓った。

田代社長(60周年)

大々的な祝典をする状況にはありませんが、是非とも記念すべき良い年にしなければならないと、心に誓っているところです。

土屋社長(70周年)

歴史に学び、今後の変化に柔軟に適応し、東ソーの更なる発展を実現しよう。

宇田川社長(80周年)

当社はその業容をどんどん変えて成長してきました。これからもリスクを背負って変化し続けなければ成長どころか、生き残りすらできないと覚悟する必要がある。

さて90周年は、新型コロナウイルス蔓延、サプライチェーンの寸断、ロシアのウクライナ侵攻、原燃料価格の高騰などを経験しながらも、山本社長時代の好業績により会社の体力は大きく改善しました。その一方、足元の半導体需要減退、中国不動産不況と過剰設備、脱炭素など当社を取り巻く環境は従来よりも厳しさを増していますが、先輩方から「何てことない」と尻を叩かれそうでもあります。

ハイブリッド経営で切り拓く新たな100年

しかし、そうは言っても「脱炭素」と「持続的成長」の両立は難題です。この厳しい状況を乗り越えるためには「スペシャリティ事業の成長による営業利益1,000億円」と「コモディティ事業の構造改革」が必須と考える次第です。

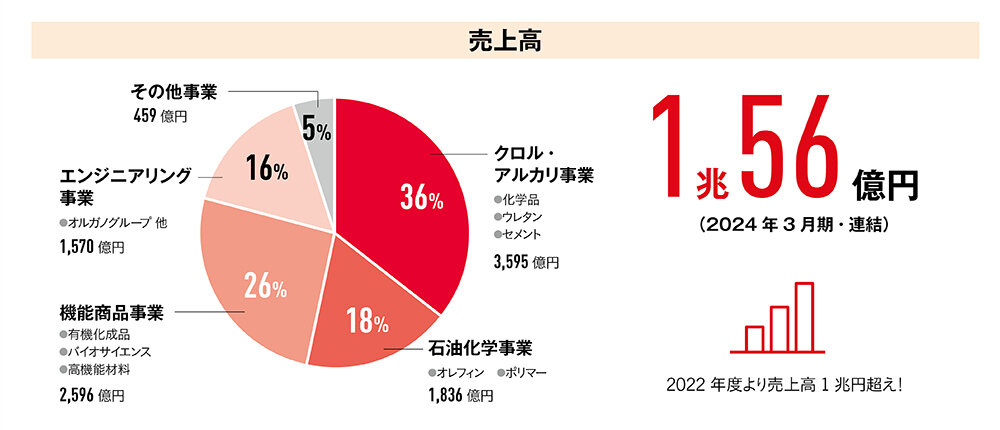

ハイブリッド経営の強みは、コモディティ事業の技術やインフラをベースにスペシャリティ事業を展開できる点や、コモディティおよびスペシャリティ事業の一方に大きな需給変動がきても他方の事業が支え、継続的な成長投資を可能にする点です。2015年度から2024年度の10年間はその好例と言えます。このハイブリッド経営の強みを生かしつつ、スペシャリティ事業の成長商品を増やし伸ばすことが今最も重要だと考えています。

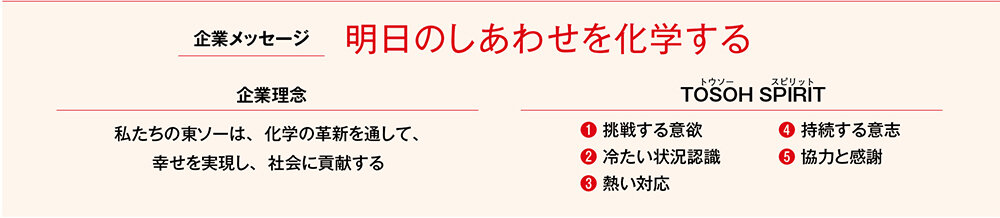

1985年からの変わらぬ企業理念を実践

当社の企業理念および企業メッセージは、1985年の中期経営計画で「経営理念と社風について明文化」したことから生まれました。その根底には「東ソーは何にもまして従業員のために存在する企業」という思いがあります。

この中期経営計画は、創造的な革新技術を自らの手により生み出し得る企業のみが21世紀に繁栄できるという考えの下、フロンティア領域(新領域)での事業を成し遂げ、そのために既存事業が原動力として力強く活動を続けるという計画であり、この考えは今の価値創造プロセスであるハイブリッド経営そのものです。40年前に制定された企業理念は、何ら色あせることなく我々が目指す先を示しています。「脱炭素」と「持続的成長」の両立には我々が創り出す「化学の革新」が必須であり、あらゆる部門の努力があって初めて可能となります。

一丸となって築く次なる10年

製造部門、営業部門、研究部門、企画・管理部門など、それぞれの部門の現場を日夜支えてくれている全ての従業員と共に、当社が90周年を迎えられたことを喜びたいと思います。そして、次の10年、さらにその先へ向かう東ソーが多くのステークホルダーから良い会社と思われ、社会に貢献できるよう一緒に努力していきましょう。

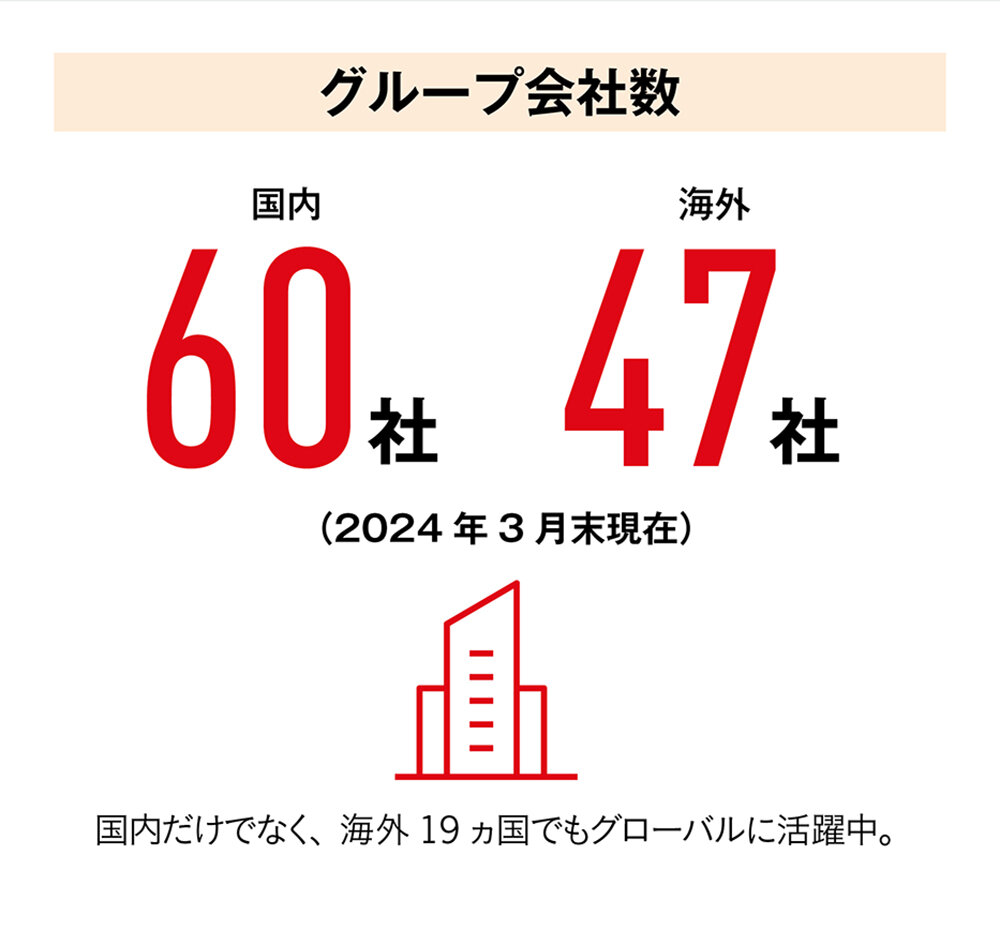

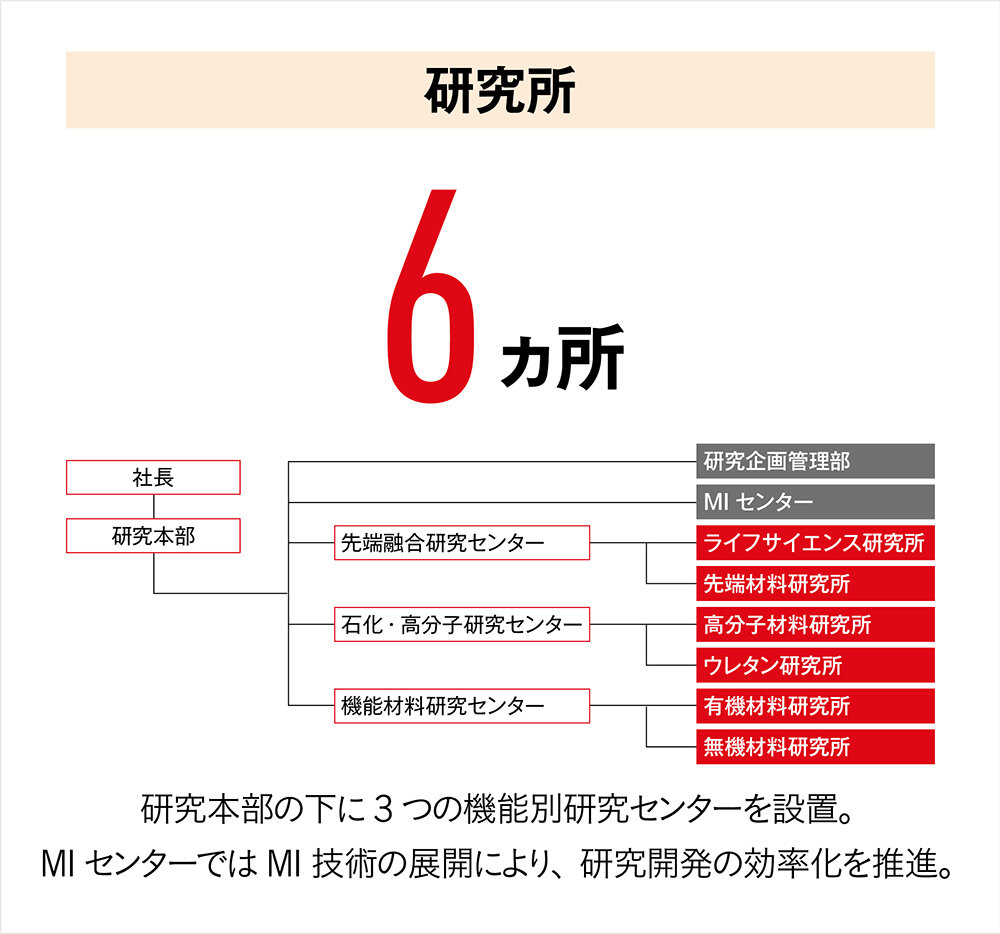

数字で見る現在の東ソー

基本データ

東ソーのNo1、Only1

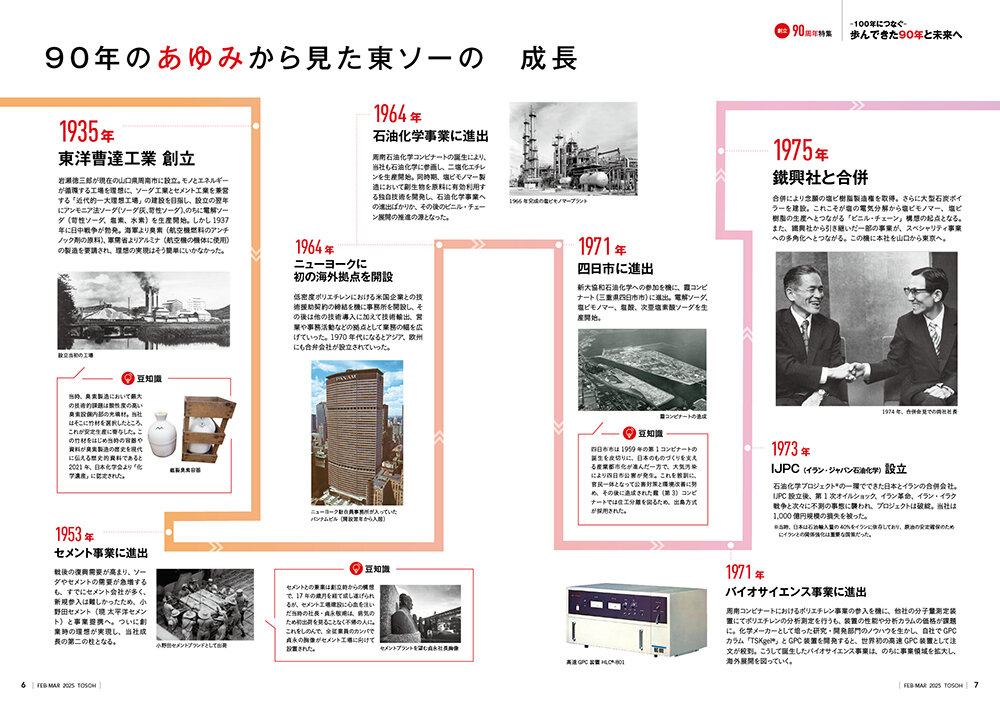

90年のあゆみ

1935年~

1987年~

事業を紐解く

各事業の成り立ちや、ここ10年の進化などを各事業部長(室長)に聞いてみました。

機能商品セクター

バイオサイエンス事業部

「スペシャリティの中核」

❶1971年に「計測」分野で事業を開始し、その後「診断液クロ」「免疫診断」「遺伝子検査」と事業を広げ、全分野で順調に売上を拡大しています。これら製品ポートフォリオの拡大と並行して、開発・製造・販売・保守の一貫体制を構築しました。また、1980年代後半からは積極的な海外展開も図り、現在、売上高の海外比率は70%となっています。

❷“売上高、利益の安定的拡大”

この10年で売上高は1.7倍となり、景気の影響を受け難いライフサイエンス市場を対象としていることが、安定した事業拡大の要因と考えています。

高機能材料事業部

「スペシャリティの成長ドライバー」

❶当事業部は鐵興社由来の製品が多く、そこに東ソーの独自技術をうまく融合させた電池材料、ゼオライト、薄膜、石英、セラミックスの5事業で構成されています。製造は国内に5拠点(南陽、四日市、富山、日向、山形)、海外に7拠点(ギリシャ、マレーシア、韓、台、米、英、上海)あり、開発型ビジネスを中心にグローバル展開を推進しています。

❷“将来成長に向けた先行投資”

売上高は2014年比で約1.5倍に拡大。当事業部は社会ニーズに合致した製品群を保有しており、今後もさらなる成長と社会貢献を目指します。

有機化成品事業部

「ハイブリット事業部」

❶臭素は1942年にアンチノック剤原料として事業化後、今では難燃剤の他、幅広く使用されています。多様な用途を持つエチレンアミンは1967年に生産を開始し、自社誘導品としてもアミン触媒(1976年)、重金属処理剤(1995年)と枝葉を広げてきました。洗浄剤は1970年にトヨクリーンを事業化し、炭化水素系に剤を替えて現在に至っています。

❷“雲外蒼天”

プラント停止、能力増強、新剤開発など、さまざまな先人のご苦労と現製販研の努力が噛み合い、目の前に青空が今…。

クロル・アルカリセクター

化学品事業部

「祖業であり中核事業」

❶1936年に苛性ソーダを生産開始し、水銀法、隔膜法、イオン交換膜法と製法転換してきました。併産する塩素は一次塩化物(液体塩化カルシウム、次亜塩素酸ナトリウム、塩酸)以外にも塩ビ樹脂、エチレンアミン、MDI、クロロプレンゴムと用途を拡大。1990年代後半よりビニル・チェーンの拡大を図り、苛性ソーダ、塩ビモノマー、塩ビ樹脂の輸出を拡大。

❷“適正価格販売への意識変化”

輸出比率が高く、収益力が海外市況に左右されやすい中、国内において苛性ソーダ、塩化物、塩ビ樹脂(大洋塩ビ)を適正価格で販売することで国内販売を強化。

ウレタン事業部

「市況変動が収益を左右」

❶1960年に設立された日本ポリウレタン工業が、ウレタン原料であるTDIとポリエステルポリオールを生産開始したことが事業の始まりです。その後、事業の中心をMDIに移し、2000年代初頭に東ソーがMDIの主原料の生産を開始したことから、両社の結び付きが強くなりました。その後の変遷を経て、最終的に2014年10月に両社合併に至り、ウレタン事業部が誕生しました。

❷“販売地域の多様化”

販売面で中国への依存度が高く、様々なリスクを考え、ASEAN・インドを中心にプレゼンスを高める努力をしてきました。その象徴がTVPプロジェクトです。

セメント事業室

「南陽事業所のインフラ」

❶1953年、太平洋セメント(旧 小野田セメント)と業務提携の基本契約書を締結し、ソーダ工場の副生物とセメント工場のボイラー廃熱蒸気の相互有効利用を図る目的でセメント事業を開始しました。当社が生産したセメントは太平洋セメントのブランドで販売され、両社の友好関係の下、一昨年10月に70周年を迎えました。

❷“環境・リサイクルの取り組み強化”

石炭灰など事業所内廃棄物を処理して南陽の生産活動を支えてきました。近年は廃プラ破砕設備第2系列や再生油供給設備を設置し、社外廃棄物やリサイクル品の受け入れを進めています。

石油化学セクター

オレフィン事業部

「 縁の下の力持ち」

❶事業の始まりは1968年。四日市市に新たに造成された霞コンビナートのエチレンセンター会社として、当社、大協石油、鐵興社など7社で合弁会社「新大協和石油化学」を設立し、1972年よりエチレンの生産を開始(能力26万トン/年)。その後、1990年に当社と合併し、現在に至ります(現有能力:49万トン/年)。

❷“基盤強化・競争力強化”

ナフサクラッカーの大型分解炉やガスタービンの新設などによるコスト競争力強化や、プロピレンの船出荷設備新設やエチレン船の更新などのインフラ整備を実施。

ポリマー事業部

「コモディティとスペシャリティの融合」

❶南陽でのポリエチレンの生産開始は1966年。その後、クロロプレンゴム(1971年)、ペースト塩ビ(1981年)、並行して四日市事業所ではポリエチレン(1972年)、石油樹脂(1976年)、PPS(1986年)と事業を展開してきました。石化事業参入が後発で大手財閥系がシェアを固める中、特徴ある製品作りと販売拡大に奮迅してきました。

❷“差別化の深化”

ますます厳しくなるグローバル競争を勝ち抜くために、顧客課題解決を通じて社会課題解決にもつながる製品開発に注力してきました。

-

本記事の内容は、掲載当時のものとなります。

関連情報

企業理念/企業メッセージ

歴史

5分でわかる東ソー

おすすめ記事